Contents

2000年という時代

90年代に入ると、ケリー・スレーター、ロブ・マチャド、カラニ・ロブらに代表される”ニュースクーラー”と呼ばれる若手サーファーが台頭し、エアリアルやテールスライドといったスケートボードマニューバーを取り入れたサーフィンを披露するようになりました。

またトップサーファーの中にはワールドツァーから離れ、世界各地の最高の波で最高のサーフィンをする”トラベルサーファー”やエアリアルを追求する”エアリスト”、そしてトウインサーフィンで巨大な波に挑戦する”ビッグウェイバー”などが登場し、彼らのパフォーマンスはフィルムで紹介されました。

93年ごろから世界的にロングボードが流行りだし、90年代後半にはジョエル・チューダーやボー・ヤングら若手ロングボーダーの活躍で、幅広い世代に広がりはじました。

日本においては、特に湘南では1990年にはまばらだったロングボーダーが95年頃から増えはじめ、60〜70年代にリアルを経験したミドルエイジに加え若年層や初心者のロングボーダーが増えてきました。

サーフメディア

90年代はサーフィンの多様化によってロングボード専門誌、サーフトリップ誌、ハウツー特集号などの新たな雑誌や別冊が発行されました。

1990年には「サーフィンワールド」、「サーフィンライフ」、「日本版サーファー」の3誌あったサーフィン誌は、91年いっぱいで「日本版サーファー」が廃刊。その後しばらくは「ワールド」「ライフ」の2誌体制が続きますが、94年に「サーファホリック」、95年にはエイ出版がロングボード専門誌「NALU」で参入しました。

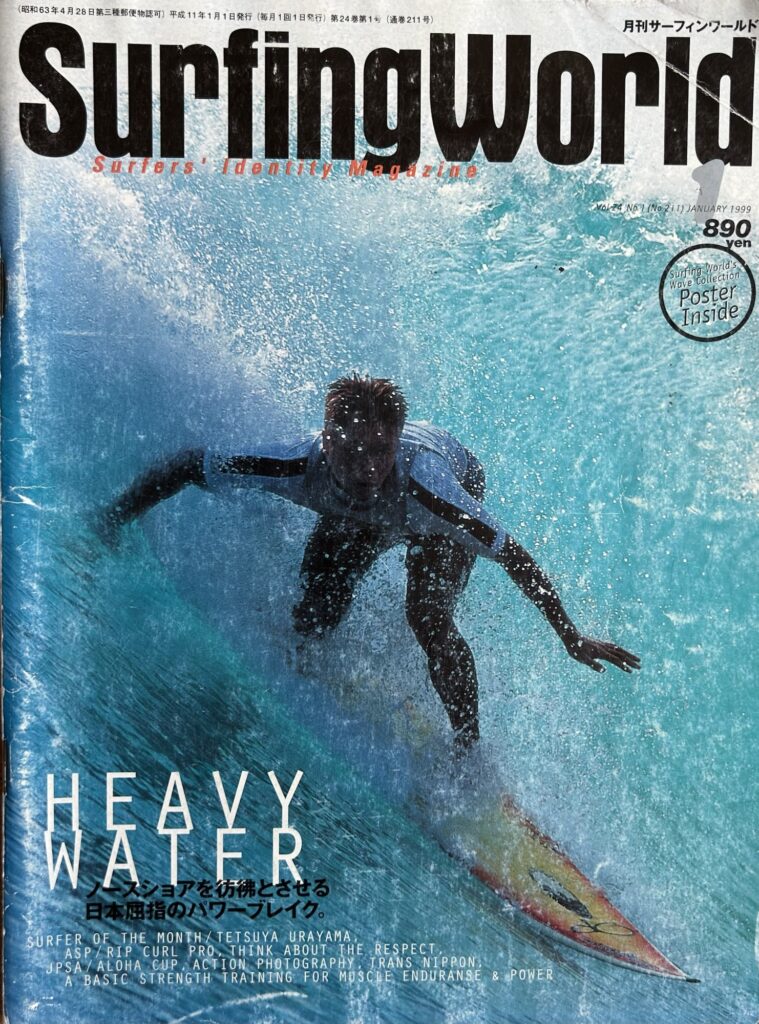

・サーフィンワールド(オーシャンライフ社):1976年創刊 日本初の全国版サーフィン専門誌。1980年に一時休刊になるものの4ヶ月後に復刊。主にショートボードユーザーを対象にした内容で、ASP、JPSAのコンテスト詳報、国内外のトリップ記事が多く、毎年1月にひとつのテーマを特集した「SURFING On My Mind」という別冊が、また夏前にはカタログ特集号の増刊「SURF STORIES」が発売されます。(2016年廃刊)

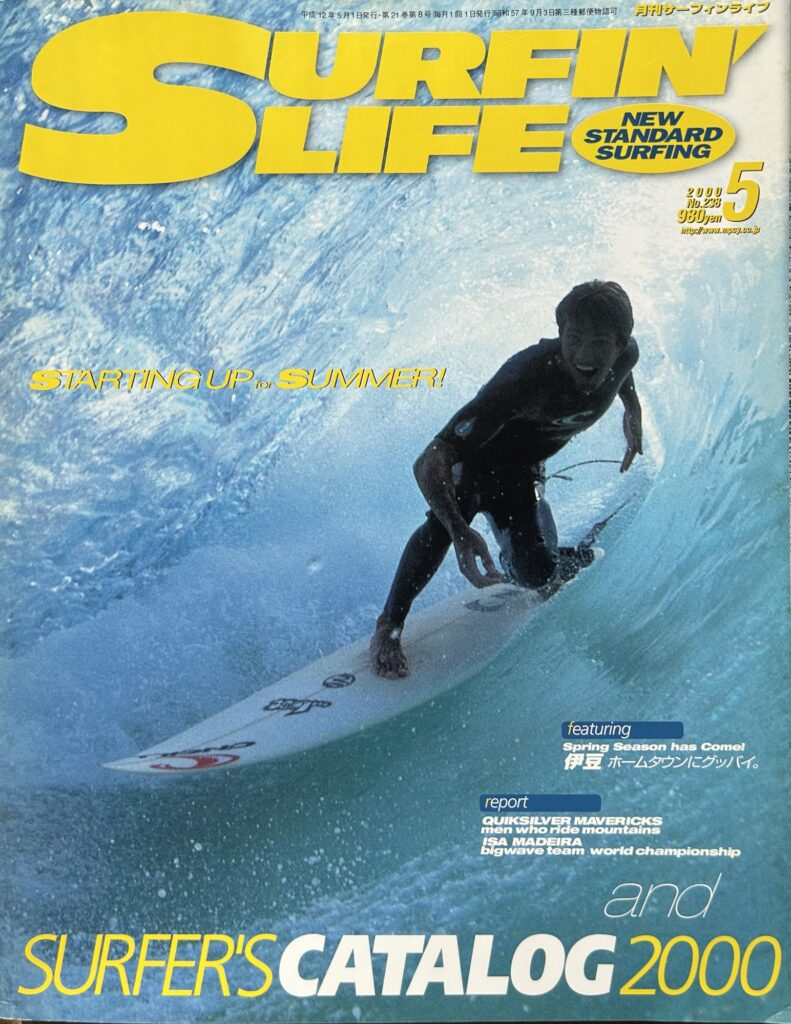

・サーフィンライフ(マリン企画):1980年4月創刊 ワールド同様ショートボーダーユーザーを対象に、大会レポート、国内外トリップ、プロのボードスペック、イクイップメントの解説記事などで構成され、毎年5月号がカタログ特集号になっています。また別冊で「サーフツアー」、「How to Surf」を発行。2016年発行元のマリン企画の倒産により廃刊しましたが、2017年ダイバー社が引き継ぎ復刊、現在に至っています。

・Flipper(マリン企画):1989年創刊 国内唯一のボディボード専門誌。春から秋にかけて年3〜4冊を出版。(2011年廃刊)

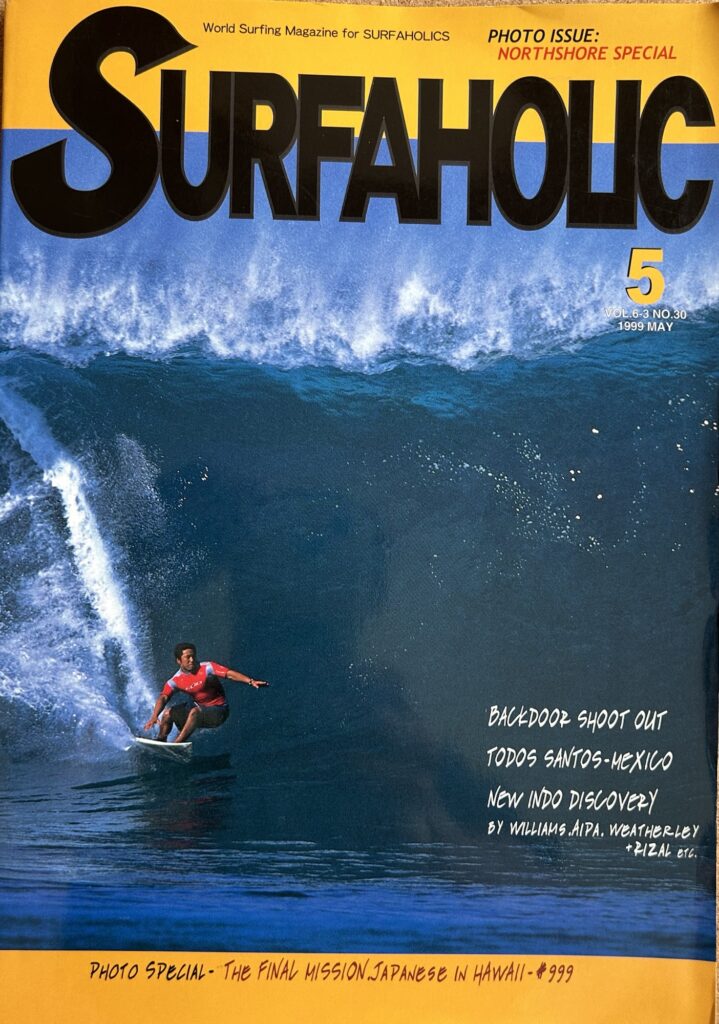

・サーファホリック(カルネット国際企画):1994年創刊 主に海外コンテスト、海外トリップの記事をメインに日本人プロのインタビューなどで構成。毎年7月号は「ギヤカタログ号」と題したカタログ特集号となっています。(2014年廃刊)

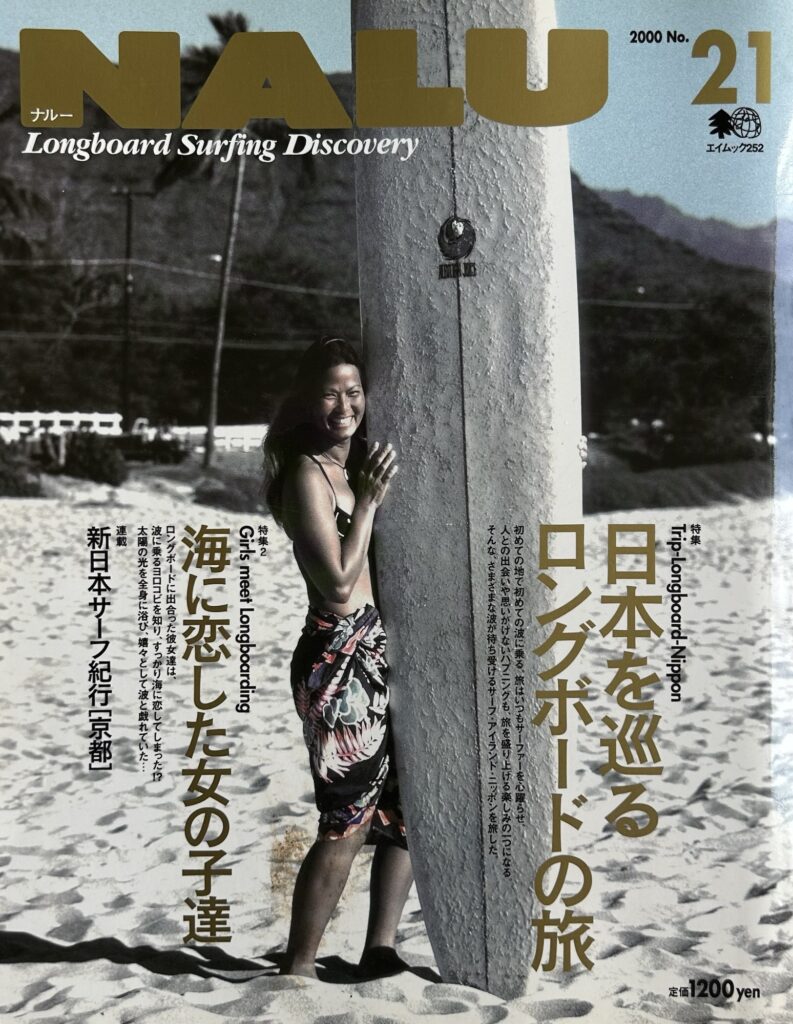

・NALU(エイ出版):1995年創刊 国内初のロングボード専門誌。トリップ、テクニック記事などは従来のショートボード誌と同様ですが、ライフスタイル、ヒストリー、ショップ紹介記事が多いのがロングボード誌の特徴となっています。(2022年廃刊)

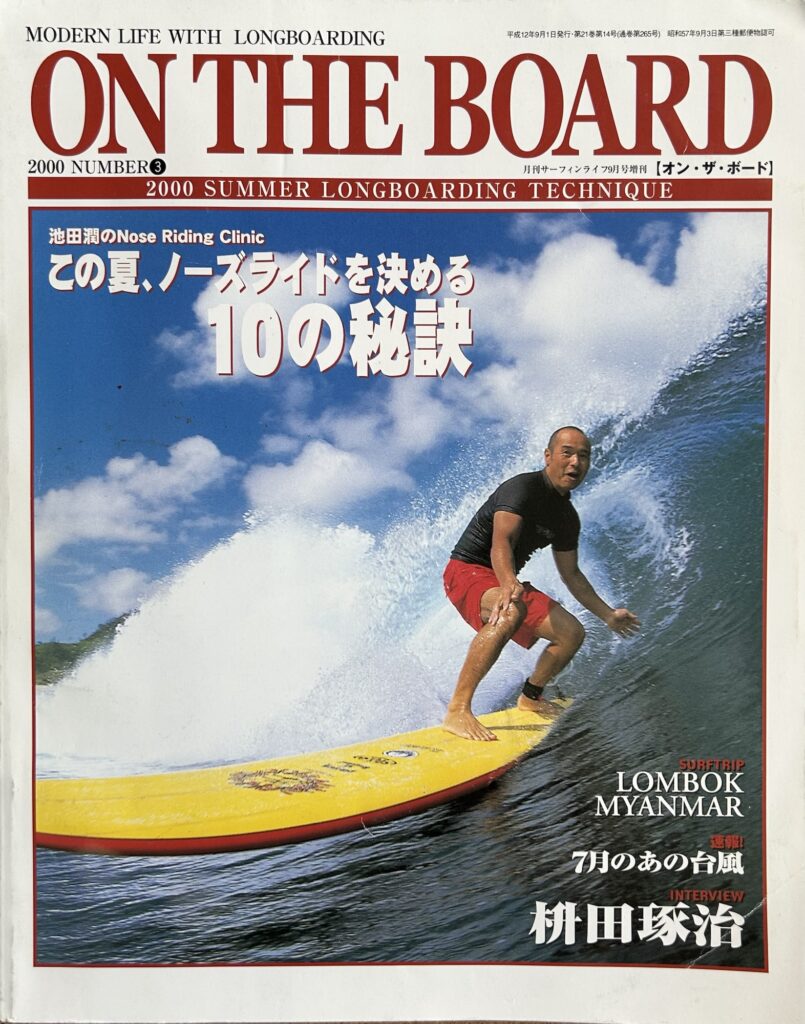

・On THE Board(マリン企画):1997年創刊 「NALU」に次ぐロングボード専門誌。先発誌「NALU」と同様な内容だが、こちらはテクニックやイクイップメント記事が多い印象。(2015年廃刊)

・サーフトリップジャーナル(エイ出版):1998年創刊 サーフトリップ専門誌。記者、カメラマン、プロサーファーで行く国内外へのトリップレポートがメイン。2001年には各地のポイントガイドをまとめた「サーフガイドハワイ」、「サーフガイドバリ」を発行、その後2006年に「湘南」、2008年に「千葉」、2010年に「関東」を発行している。またハワイとバリはそれぞれ2004年、2005年に改訂版が発行されています。(2017年廃刊)

・サーフィン・ア・ゴーゴー(マリン企画):1994年発行「サーフィンライフ」の別冊として発行された全国版サーフポイント情報誌。97年に改訂版のVer.2,その後海外版(98年)、国内版Ver.3(05年)、ハワイ(07年)、バリ&ロンボク(07年)、千葉&湘南(08年)が発行されています。

・Beach Combing(ライズシステム):1993年創刊 年一回発行のフリーペーパー。創刊当初は「Surf Patrol」という名称で、潮見表のみの内容だったが、1995年より「Beach Combing」の名称に変わり、潮見表に加え、ポイントや周辺レストランなどを紹介するエリアガイドという構成になりました。さらに1997年からは海外の主なポイント情報も加わり現在のような構成となっています。週に2〜3回以上海に通う”サーフパトローラー”を全国に配し、情報収集を図っています。2003年より現在の「+BCM」という名称となりましたが、2025年版を「最終号」にするとの発表がされています。詳細については+BCMのサイトで紹介されています。https://www.bcm-surfpatrol.com

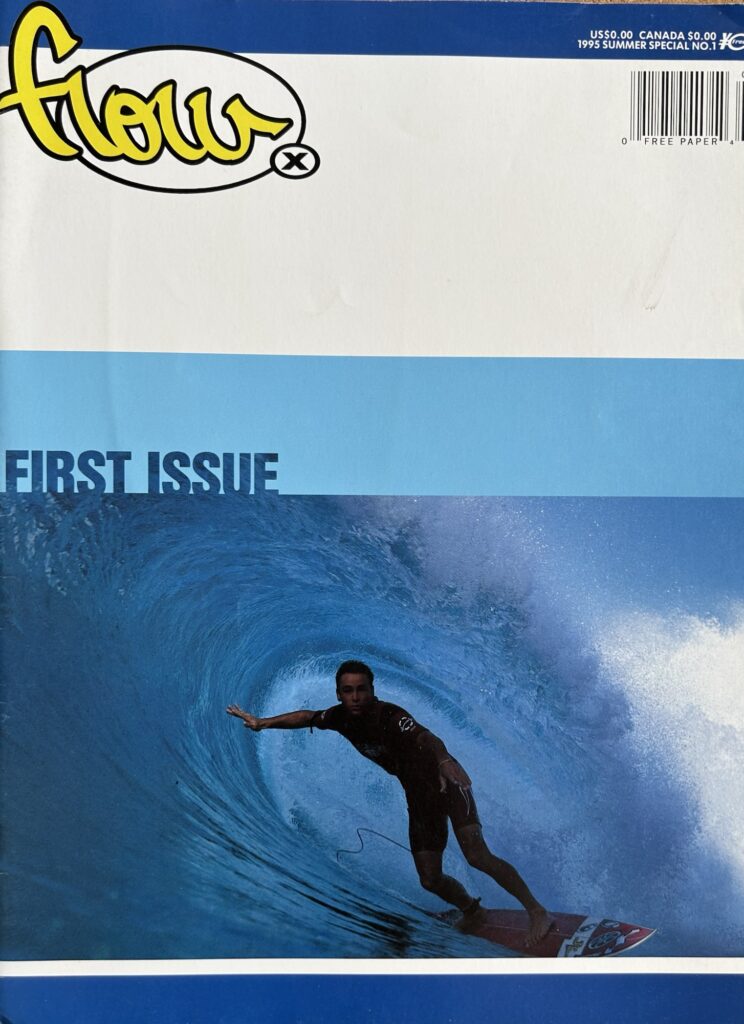

・Flow(ライズシステム):1995年創刊 年4回発行のフリーペーパー。「Beach Combing」と同じ「ライズシステム」からの発行。主に海外のコンテストやサーフィン情報、トップサーファーのインタビューなどを独自の取材しています。2001年からは発行元が「エイ出版」に、また2011年には「メディアライン」が発行元となって「F+」と誌名が代わっています。詳細はライズシステム社のサイトで紹介されています。https://www.risesystem.com/magazine/

Side Way Stans(SWS)(SWS出版):1997年創刊。関西を中心に発行されているサーフィン情報誌。定価350円となっているが、実質フリーペーパーだったとの情報も。

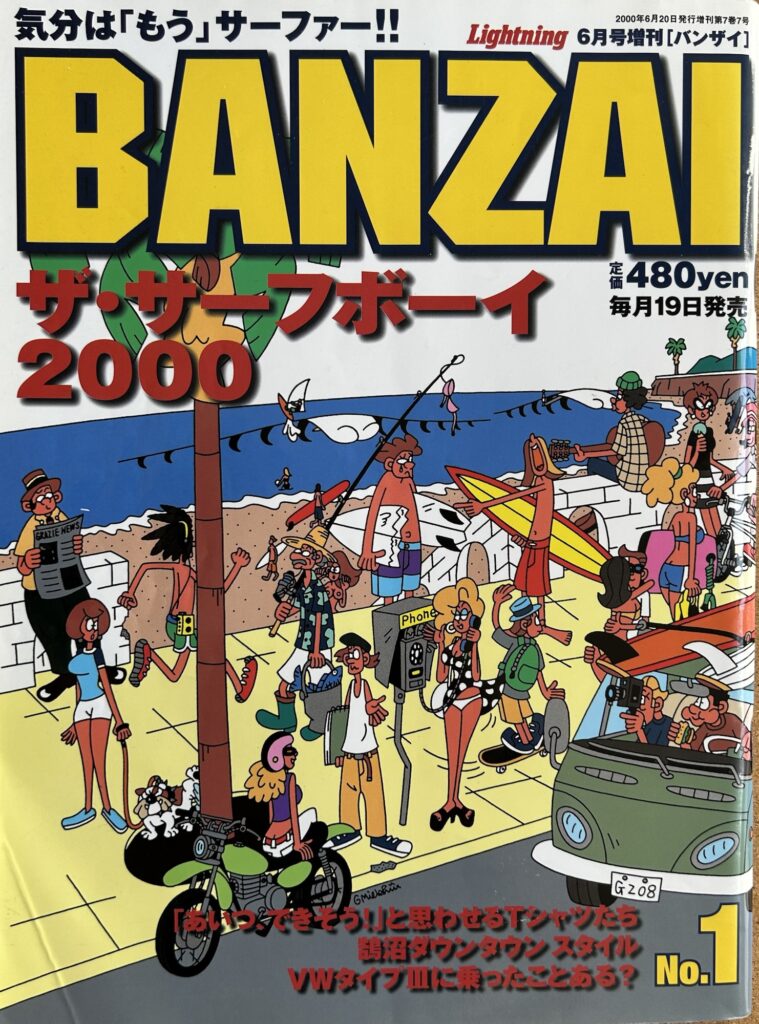

BANZAI(エイ出版):2000年に雑誌「Lightning]の6月号増刊として創刊。創刊号は「ザ・サーフボーイ2000」と題し、サンディエゴで開催されたサーフエキスポ「ASR2000」やサーフ関係のトレードショー「アクティブコレクション」。「鵠沼ダウンタウンスタイル」では鵠沼ローカルやテストライダーで構成されているバンド”テストライダース”を特集している。サーフィンそのものというより、サーフカルチャーや周辺の話題にフォーカスし、従来のサーフィン誌とは別の角度からサーフィンを捉えた内容となっている。3号(2000年8月号)まではサーフィン関連記事がメインだったが、4号(2000年10月号)からは装丁も変わり、スケートボード、BMX、X-Gameなどのアクションスポーツ誌になった。(2001年8号で廃刊)

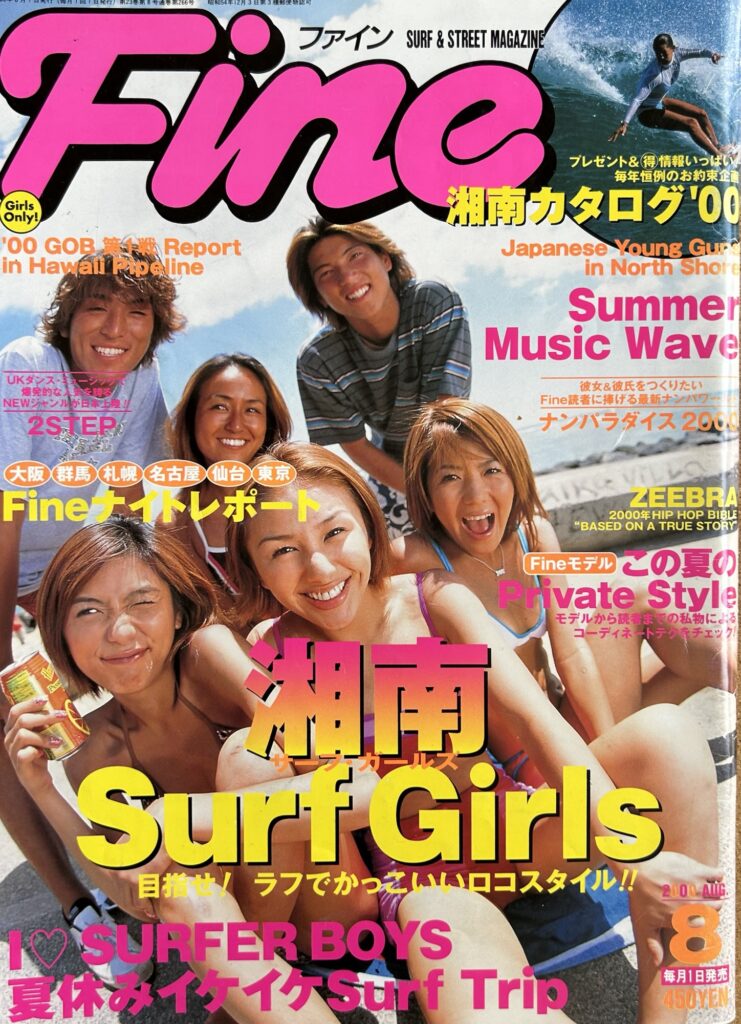

・Fine(日之出出版):1978年創刊 2000年時点のサブタイトルは”Surf & Street Magazine”。女性向けのサーフファッション誌。内容は創刊以来一貫したファッション、グルメ、ビューティー、初心者向入門記事といった構成になっている。毎年シーズン前(8月号)にマップ付き湘南特集を組んでいる。 81年から発行されていた「別冊サーファーズカタログ」は、87年を最後に中断されていたが、99年より2003年まで毎年発行されている。

・New Millennium Press:2000年創刊 プロサーファー”NAKI”船木三秀氏がカリフォルニアで創刊したサーフカルチャー誌。プロサーファー、シェイパーのインタビューやサーフアーティストの紹介記事で構成される。英語の記事に日本語の対訳がついていて一部の日本のサーフショップでも販売されている。

・SURF Times(千葉サーフユニオン): 1995年創刊 「千葉サーフユニオン」による「SURF Times」という8ページのフリーペーパーの小冊子。各テーマ(創刊号は”ローカリズム”がテーマ)に沿って様々な意見を載せるといった内容。

*その他のサーフィンを扱ったメディア

・ホットスピン(スコラ):男性向け情報誌「スコラ」の別冊で、”スノボー”、”ナイキ”、”Gショック”などをテーマごとに特集したムック本。No.5「サーフィンマスター」(97年)、No,11「ロングボード」(98年)、No.12「ショートボードトリック」(98年)でサーフィンを特集。入門書的な内容となっている。

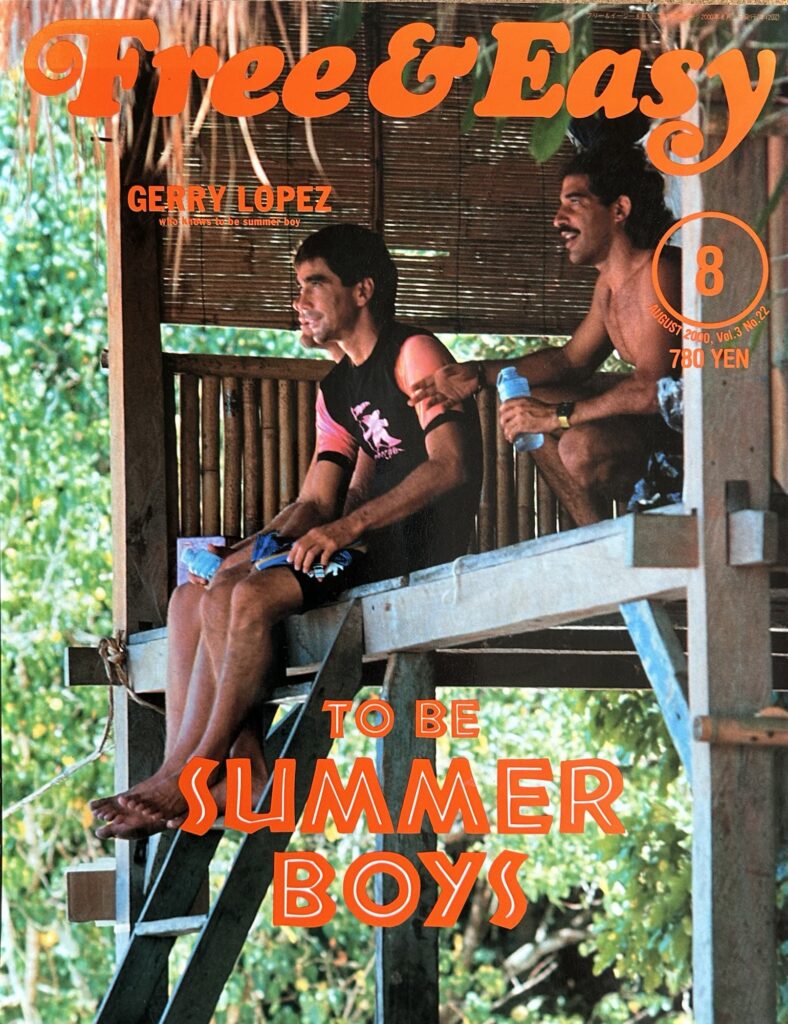

・Free & Easy(イーストライツ):1998年創刊 雑誌「POPEYE」の創刊当時(1976年)に青春を過ごした40〜50歳代男性向け雑誌。構成は初期の「POPEYE」を彷彿させるカタログ雑誌の形態。「POPEYE」創刊時の編集長石川次郎氏をスーパーバイザーに迎えている。70年代後半のウエストコースト文化をテーマにすることが多く、その中でサーフィンやサーフファッションなども取り上げている。(2016年廃刊)

*2001年以降発刊のサーフィン誌:

2001年〜2003年「トランスワールドサーフ日本版」(トランスワールドジャパン)

2003年〜2004年「サーフィング湘南」(エイ出版)

2003年〜2010年「サーフ1st.」(ネコ・パブリッシング)

2006年〜現在 「BLUE」(ネコ・パブリッシング)

2006年〜2006年「波羅門」(マーベラスコミュニケーション)

2007年〜2016年「GLIDE」(マリン企画)

2011年〜現在 「ザ・サーファーズジャーナル日本版」(アウトドア・ジャパン・メディア)

2017年〜2018年「サーフマガジン」(トレスクリエイティブ)

サーフムービー&ビデオ

80年代半ばから家庭用ホームビデオ(VHS)が普及し、90年代に入ると公開用サーフィン映画は作られなくなりました。当初サーフィンビデオは過去のサーフィン映画のビデオ化したものが中心でしたが、90年代前半にはニュースクーラーたちの超人的パフォーマンスを収録した作品に人気が集まりました。海外作品が主流の中で、92年に写真家 木本直哉氏がハワイ ノースショアに挑む日本人サーファーにフォーカスした「ツナミコーリング」を発表し、94年には日本の素晴らしい波を紹介した「ツナミコーリングIII」が発表されました。

そして94年登場した国産サーフビデオが「Surf Food」でした。多くのビデオが一般サーファーには経験することのない最高のポイント、最高の波でのパフォーマンスを収録した映像なのに対し、「Surf Food」はカリフォルニアや国内のポイントの我々でも体験できるサイズの波を国内外のトッププロたちがサーフする映像を収録した作品で大ヒットとなりました。その後日本製サーフビデオが続々製作され、2000年には「サーフフード2」、「サーフフード3」、「スーパーフード」、「マムシ」などが制作されるようになりました。普段自分たちがサーフするポイントでのトッププロのライディングはとても刺激的なものでした。

サーフポイント

すでに大方のポイント名は固定されてはいたものの、雑誌などで紹介されるポイント名はその雑誌や監修者によって同じポイントでも幾つかの名称が存在していました。

1994年に全国のポイントを紹介した「サーフィンアゴーゴー(マリン企画)」が発行され、翌年「+BCM」の前身「Beach Combing(ライズシステム)」が発行されました。

以下は2000年版の「Beach Combing」と2025年版の「+BCM」での掲載ポイントを比較したものですが、同じ媒体でも時代とともに掲載ポイントは変化しています。

・2000年版に掲載されているが、2025年版では無くなったポイント名

[鎌倉]:大崎、カブネ、玉石、ビーナス前、コジキ、一本松、腰越漁港

[藤沢]:船前(鵠沼)、モス前、T-Street、船前(辻堂)

[茅ヶ崎]:パーク正面、カボチャ、ベイ

・2025年版では名前が変わったポイント名(2000年→2025年)

[鎌倉]:七里ヶ浜→七里ヶ浜正面、東京ポイント→恵風前

[藤沢]:青カベ→水族館前、マクドナルド前→鵠沼銅像前、プールガーデン前→スケートパーク前、歩道橋前→湘洋中前

[茅ヶ崎]:クソ下→クソ下/汐小前、パーク左→パーク、ショップ下→サザンビーチ排水口左

・2025年版で掲載されているが、2000年版には無かったポイント名

[鎌倉]:材木座

[藤沢]:地下道前

[茅ヶ崎]:なし

サーフショップ

90年に入ると多くのショップがスクールを開講し、海岸近くのショップではボードロッカーやシャワー設備を併設するようになりました。

94年頃からロングボードを置くショップが増え始め、2000年にはほとんどのショップで扱うようになりました。

鎌倉:ウインド専門店のみだった材木座、由比ヶ浜エリアに、「奥田スタイル(94)」と「レイヴ(95)」が出店。また一時「サーフボードワン」のみになってしまった稲村ヶ崎に「稲村ショアーズ(93)」、「奥田スタイル稲村(96)」、「ラッシュ(97)」、「ドロップアウト鎌倉(97)」が出店してきました。

藤沢:江ノ島エリアのウインド専門店やボートの保管施設がサーフィンスクールを始め、サーフボードを扱うようになりました。95年ごろからは藤沢駅周辺、大庭、大鋸、長後にもショップが出店するようになりました。湘南の中でも特にロングボード人口が多い藤沢エリアではロングボード専門店やロングボードを別棟で扱う店舗も増えました。

茅ヶ崎:80年代までは空き地や松林も多かった茅ヶ崎も90年代に入ると住宅やマンションの建設が加速し、いくつかのショップが移転することになり、かつてのサーフカントリー感が失われてしまいました。ショップの多くは汐見台、東海岸南、中海岸、柳島エリアに集中しています。またショップ以外にウェットスーツメーカー、サーフアパレルのオフィスが海岸近くに存在するのも茅ヶ崎の特徴です。

サーフボード

ショートボード:マニューバーの進化とともにサーブボードも進化してきました。90年代のコンペティションサーフィンでは、波のクリティカルセクション(切り立った急斜面の部分)での縦の動き、リップラインでのアクションに適したボードが要求され、コンペティターは薄く、細く、軽く、ロッカーが強いボードを使用するようになりました。またボトムはシングル-ダブルコンケーブ、テールはスカッシュが多用されました

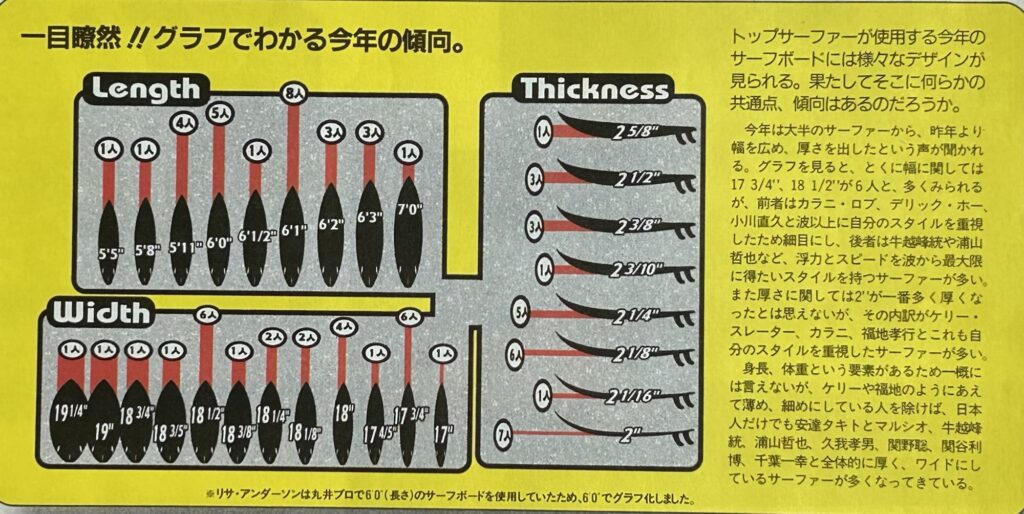

雑誌サーフィンライフ96年8月号に国内外トッププロ27名が使用するボードサイズの記事が掲載されており、その記事によると多くのサーファーは長さ5’11″〜6’1″、幅17-3/4”〜18-1/2”、厚み2″〜2-1/4″のボード使用しています。

90年代前半まではショートボード=コンペモデルだった図式がコンペモデルが先鋭化しすぎた結果、初級〜中級者にとってはテイクオフもままならない状況となり、90年代中頃から扱いやすいラウンドノーズや厚みや幅のあるモデルが登場してきました。

ロングボード:従来のシングルフィンのクラシックタイプに加え、90年代に入るとマニューバーを重視したシングル-スタビを装着したプログレッシブやモダンと呼ばれるタイプが登場してきました。

マシンシェイプ:90年代半ばになるとシェイピングマシンの性能は格段に向上し、世界のトップメーカーは、従来のハンドシェイプを残しながらも、生産性と再現性を高めるためマシンを使うようになりました。海外では2003年には年間2000本以上生産するボードメーカーの85%がマシンを使うようになりました(*1)。日本でもOGMサーフボードの小川昌男氏が「スーパーフォイル」を開発、J・クエスト社の大島昇氏が米国から「KKLマシン」を導入し、2000年には稼働させています。

*1=The Encyclopedia of Surfing (Matt Warshaw著)より

サーフボードアート:97年頃よりイラストレーターのドリュー・ブロフィー氏がカリフォルニアの若手サーファーの間で人気のあった「LOSTサーフボード」に描いたアートがヒットし、LOSTの代名詞のようになりました。彼のアートは完成後のボードにポスカで描く独特のもので。下画像はオーストラリアのアンソニー・マクドナルドプロが2000年頃に使用していたボードです。作者は不明ですがポスカアートが施されています。

サーフアパレル

80年代に引き続きカリフォルニア、オーストラリア、ハワイから多くのサーフブランドが上陸。特に”ROXY"、”TAHCHEE”、”PIKO”、”Girl Star”といったレディースサーフブランドが登場、湘南のサーフウエアブランド”ピーカーブー”のバジル社では”Sea Food”、”Moku Hawaii”そして80年代に辻堂にあったショップ”Surf & Sunds”のロゴを使ったブランドが登場しました。もう一つ湘南を代表するブランド”Shade’s”からは”SID”、”SID GIRL”が発表されています。そのほか90年代には”i-mode-d”、”Sprawls”などが登場しました。

2000年ごろの湘南のサーフショップ、サーフブティックで扱っていた主なサーフアパレルブランド(ボードやウエットメーカー以外):

OP、クイックシルバー、ロキシー、ビラボーン、ステューシー、ボルコム、ハーレー、ターチー、CRU、ガチャ、ガールスター、Piko、バードウェル、ノーフィア、ダフイ、ゴンゾー、フォワーディングギア、タバルア、i-mode-d、モダンアミューズメント、シェイズ、スポーティフ、ピーカーブー、シーフード、モクハワイ、サーフ&サンズ、スプロールズ、Time-Rなど。

ウエットスーツ

90年代に入り、さらに裁断、縫製、素材に改良が加えられ、96年にはノンジップが登場、素材においては裏面にメタルコーティングし着脱性と速乾性を向上させたた”SCS”や裏面起毛素材を使った”サーモグラス”などが登場しました。ウェットスーツメーカーは全国にありますが、特に神奈川県内には多くのメーカーが集中しています。

神奈川県内の主なメーカー(ブランド名):イナポリトレーディング(ラッシュ)、モアモスト(マキシム)、B&M(フューチャー)、パイオニアモス(ホットライン)、フィットシステムズ(フィットシステムズ)、PCA(4X)、ゼロカンパニー(Zero)、マインドエイク(View)、ダブ(ダブ、ウェーブアタック)、ゴッデス(サムライ)、ヌーベルバーグ(レボリューション、Zeroモード、ピーク、エアタイト、セブン、セイバークロス)、デュース(デュース)、バッファロー(バッファロー)、シワールド(ブレーカーアウト、AXXE、ウエイブレングス)、ワイ&ワイズ(エレム)、オーシャンタキシード(オーシャンタキシード、セブンシーズ)、フリーダム(フリーダム)、サイバースーツリンコン(リンコン)、クリーク(リアルレスポンス)、キンゴヴォンミンゴ(キンゴヴォンミンゴ)、ユアーズ(ウェットスーツクオリティ)、鈴幸商店(パラオア)、J’sファクトリー(B -Guyz)、ハイファイブ(High5)、コアプロジェクト(ロングショア)

サーフイクイップメント

フィンシステム:トライフィンが誕生して以降、トライ用のフィン着脱システムがありませんでしたが、1994年「ゴリラグリップ社」からFCS(Fin Control System)*1が発売され、FCSの性能と利便性で一気に普及しました。その後も各社からフィンシステムが発売され、2000年には「フューチャー」、「EXCEL」、「O `Fish」、「Proteck」などから供給されています。

*1=FCSは1992年オーストラリアのブライアン・ウィッティ氏によって開発され、94年に「ゴリラグリップ社」から発売された。

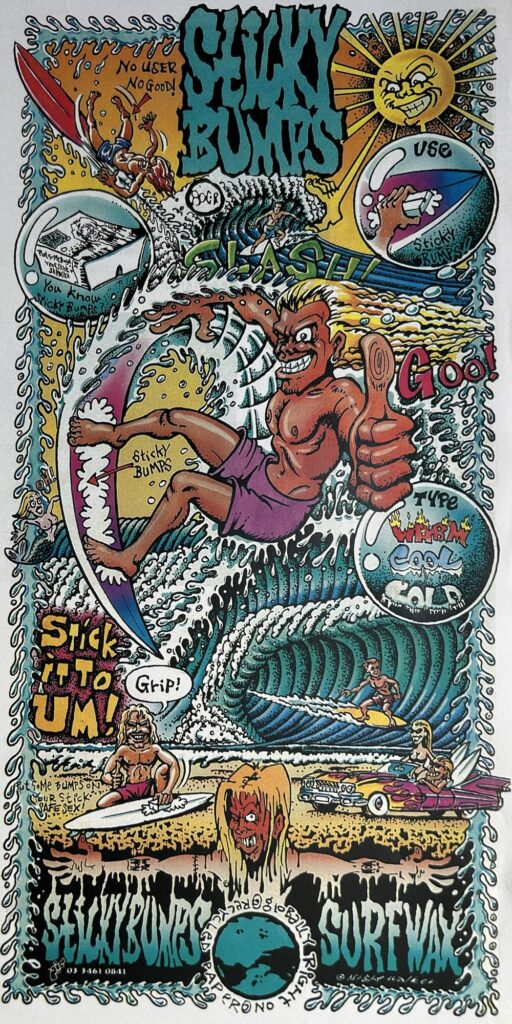

・ワックス:70年代後半より独占状態にあった「セックスワックス」に加え、94年ワックスリサーチ社の「スティッキーバンプ」が登場します。「スティッキーバンプ」の特徴は抜群のグリップ力の水温別ワックスの他にベースワックスが用意され、ワックスの定着ときれいな”ツブツブ”を容易に実現してくれました。

サーフクラブ

サーフクラブのほとんどがショップクラブとなり、特定のショップに属さない伝統的なクラブチームは少なくなってきています。一方クラブに属さずサーフィンを楽しむ人も多くなってきています。

神奈川県内のNSA支部は、92年に湘南平塚支部と西湘支部が合わさり湘南西支部となり、湘南鎌倉、湘南藤沢、湘南茅ヶ崎、湘南西、川崎、横浜、相模原の7支部となって現在まで続いています。

77年に始まった支部対抗戦「湘南カップ」は、89年11月12日に 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、平塚、西湘の5支部によって開催された第13回を最後にしばらく開催されず、第14回が行われたのは、2004年9月26日 鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、湘南西支部によって鵠沼スケパー前にて15年ぶりの開催となりました。

サーフライダーファウンデーションジャパン

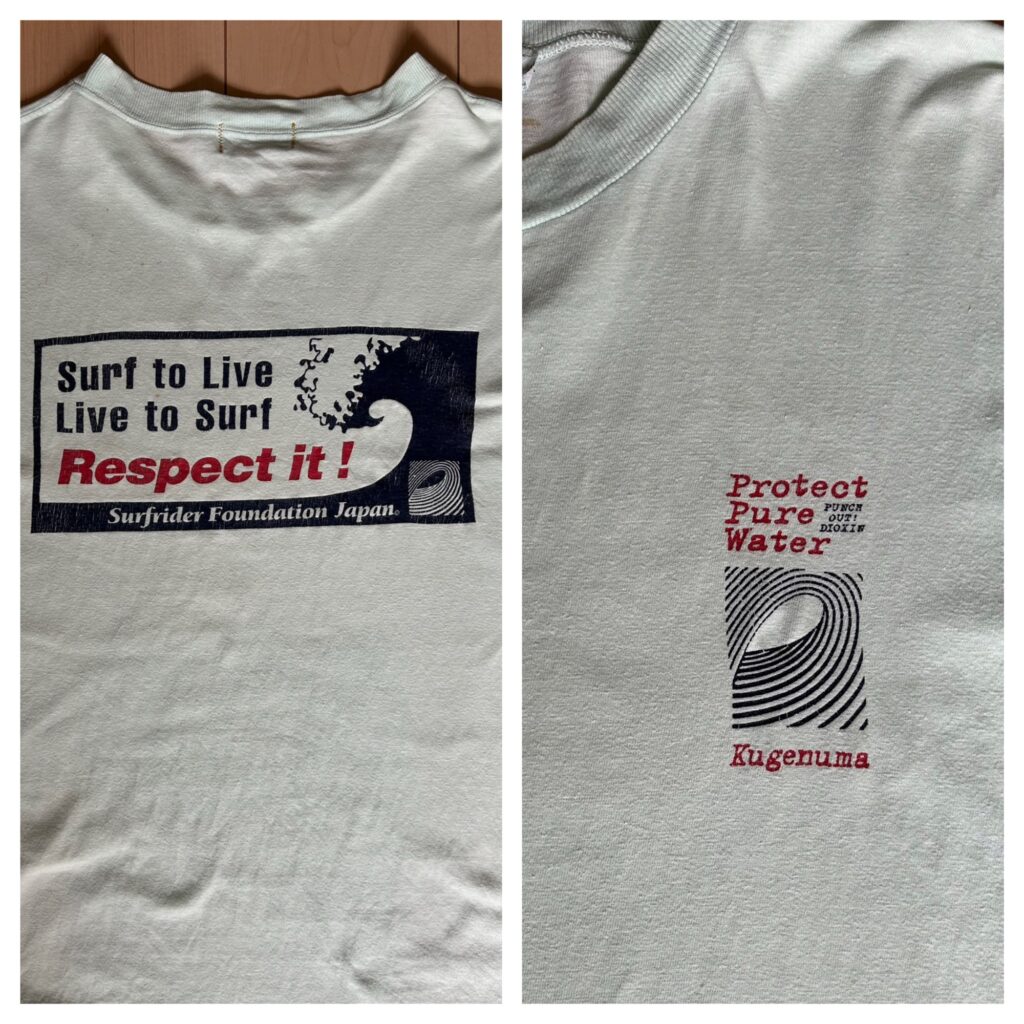

以前より日本支局として活動を始めていた「サーフライダーファウンデーション」が、1993年11月に「サーフライダーファウンデーションジャパン(SFJ)」として発足しました。事務局はパタゴニア日本支社(鎌倉)内に設けられました。

1999年には「母なる海を、ポイント近隣住民を、一緒にサーフする仲間たちをリスペクトしよう!」という「Respect it!」キャンペーンを始めました。

下記画像は、2000年に発覚した「引地川ダイオキシン汚染事件」への抗議のためにSFJが作成したTシャツ。

🔳次回は湘南サーフマップ2000【鎌倉】